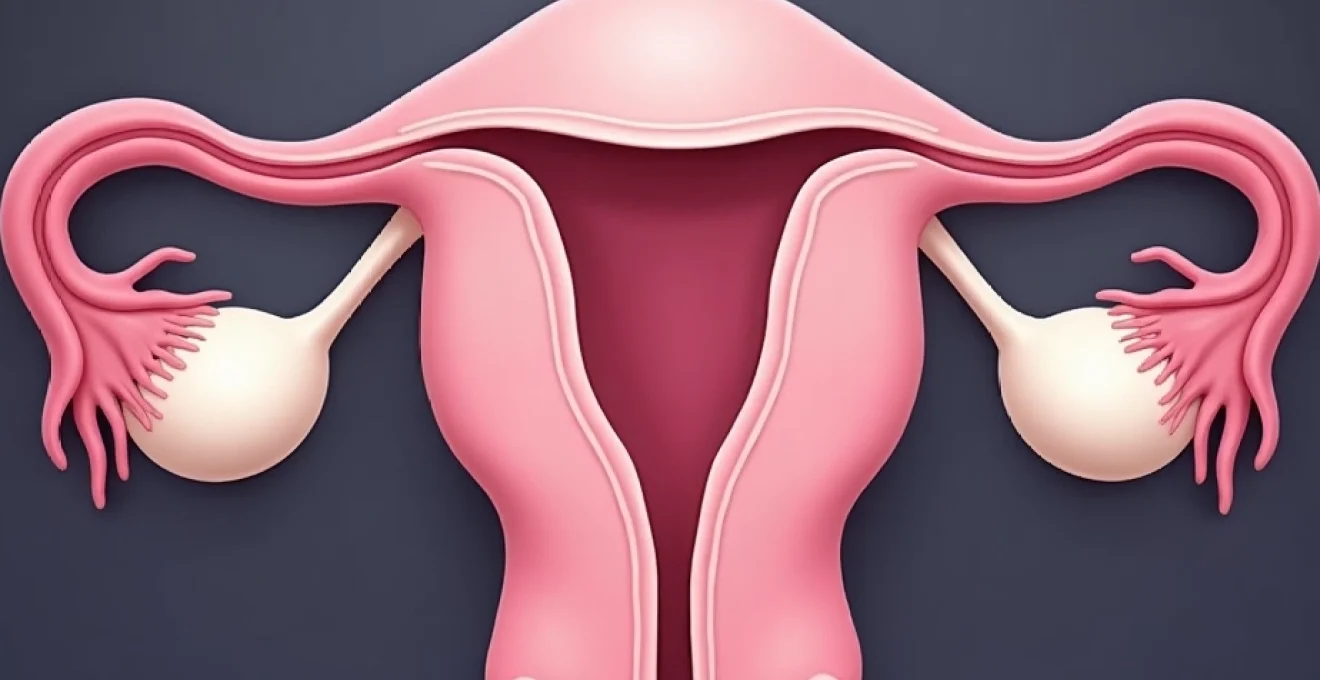

L’échographie transvaginale représente aujourd’hui l’un des outils diagnostiques les plus précis et les moins invasifs en gynécologie moderne. Cette technique d’imagerie médicale révolutionnaire permet aux professionnels de santé d’obtenir des images d’une qualité exceptionnelle des organes pelviens féminins, offrant une résolution bien supérieure à l’échographie abdominale traditionnelle. Grâce à sa proximité directe avec les structures anatomiques à explorer, l’échographie endovaginale est devenue incontournable dans le diagnostic précoce de nombreuses pathologies gynécologiques, du suivi de la fertilité à la détection des cancers ovariens.

Définition technique de l’échographie endovaginale et principes physiques des ultrasons

L’échographie transvaginale, également appelée échographie endovaginale ou endocavitaire, utilise les principes fondamentaux de la propagation des ondes ultrasonores pour générer des images en temps réel des organes pelviens. Cette technique exploite la piézoélectricité , propriété physique permettant à certains cristaux de transformer l’énergie électrique en ondes mécaniques et inversement.

Le transducteur endovaginal émet des ultrasons à haute fréquence, généralement comprises entre 5 et 9 MHz, bien plus élevées que celles utilisées en échographie abdominale. Cette fréquence élevée permet d’obtenir une résolution axiale exceptionnelle, de l’ordre du millimètre, au prix d’une pénétration tissulaire plus limitée. Les ondes ultrasonores se propagent dans les tissus biologiques à une vitesse moyenne de 1540 mètres par seconde, variant légèrement selon la densité et la composition des structures traversées.

L’interaction entre les ultrasons et les différentes interfaces tissulaires génère des échos de diverses intensités. Ces signaux réfléchis sont captés par le même transducteur, puis convertis en signaux électriques et traités par des algorithmes informatiques sophistiqués pour reconstituer l’image échographique. La technique du beam-forming permet de focaliser le faisceau ultrasonore et d’optimiser la qualité de l’image obtenue.

Les sondes endovaginales modernes intègrent des technologies avancées comme l’imagerie harmonique, qui améliore le contraste tissulaire en filtrant les artefacts, et la formation de faisceau composé, qui réduit les artéfacts de speckle. Ces innovations technologiques ont considérablement amélioré la qualité diagnostique de l’échographie transvaginale au cours de la dernière décennie.

Indications médicales spécifiques pour l’échographie transvaginale

Les indications de l’échographie endovaginale en gynécologie sont multiples et précises. Cette technique d’imagerie est privilégiée lorsqu’une évaluation détaillée des structures pelviennes profondes s’avère nécessaire, particulièrement dans les situations où l’échographie abdominale ne fournit pas suffisamment d’informations diagnostiques.

L’échographie transvaginale constitue l’examen de première intention pour l’exploration des pathologies gynécologiques, offrant une sensibilité diagnostique supérieure à 95% pour la détection des masses ovariennes.

Diagnostic précoce des pathologies ovariennes : kystes fonctionnels et tumeurs

L’exploration ovarienne par voie endovaginale permet une caractérisation précise des formations kystiques et des masses solides. Les kystes fonctionnels, tels que les kystes folliculaires et les kystes du corps jaune, présentent des caractéristiques échographiques spécifiques : parois fines, contenu anéchogène homogène pour les premiers, possible renforcement postérieur pour les seconds.

La différenciation entre formations bénignes et malignes repose sur l’analyse morphologique détaillée des masses ovariennes. Les critères de malignité incluent la présence de végétations intrakystiques, de cloisons épaisses irrégulières, d’un contenu hétérogène et d’une vascularisation anarchique détectable au Doppler couleur. L’échographie transvaginale permet également de détecter des tumeurs ovariennes de petite taille, parfois inférieures à un centimètre, invisibles en imagerie abdominale.

Évaluation endométriale : mesure de l’épaisseur et détection des polypes

La mesure de l’épaisseur endométriale constitue un paramètre fondamental dans l’évaluation des métrorragies post-ménopausiques . L’échographie transvaginale permet une mesure précise de cette épaisseur, avec une valeur seuil de 4 mm en période post-ménopausique au-delà de laquelle des explorations complémentaires sont recommandées.

La détection des polypes endométriaux bénéficie grandement de la haute résolution de l’échographie endovaginale. Ces formations présentent classiquement un aspect hyperéchogène homogène, parfois associé à un pédicule vasculaire identifiable au Doppler couleur. L’utilisation de produits de contraste échographiques permet d’améliorer encore la détection de ces lésions focales endométriales.

Surveillance folliculaire en procréation médicalement assistée (PMA)

Dans le domaine de la reproduction assistée, l’échographie transvaginale joue un rôle central dans le monitoring folliculaire. Cette surveillance permet d’évaluer précisément la croissance folliculaire, de déterminer le moment optimal du déclenchement de l’ovulation et de programmer la ponction ovocytaire.

Les mesures folliculaires standardisées, réalisées dans deux plans perpendiculaires, permettent de calculer le diamètre moyen de chaque follicule. Un follicule est considéré comme mature lorsque son diamètre atteint 17-18 mm, bien que des variations individuelles puissent être observées. L’évaluation de l’épaisseur et de l’aspect de l’endomètre complète cette surveillance, un endomètre de type sécrétoire d’au moins 7 mm d’épaisseur étant considéré comme favorable à l’implantation.

Diagnostic différentiel des métrorragies et ménorragies

L’exploration des troubles menstruels par échographie transvaginale permet d’identifier les causes organiques de ces symptômes. Les fibromes utérins apparaissent sous forme de masses hypoéchogènes aux contours réguliers, déformant parfois la cavité utérine. L’adénomyose se manifeste par un épaississement myométrial hétérogène, associé à des zones kystiques punctiformes correspondant aux glandes ectopiques.

L’endométriose pelvienne profonde peut également être évaluée par cette technique, particulièrement au niveau des ovaires où elle forme des kystes à contenu échogène homogène caractéristique, appelés endométriomes. La sensibilité de l’échographie transvaginale pour le diagnostic de l’endométriose ovarienne dépasse 90% lorsqu’elle est réalisée par un opérateur expérimenté.

Technique d’examen et protocole de réalisation de l’échographie endovaginale

La réalisation d’une échographie transvaginale de qualité diagnostique nécessite le respect d’un protocole rigoureux et standardisé. Cette procédure, bien que considérée comme minimalement invasive, requiert des compétences techniques spécifiques et une approche méthodique pour optimiser la qualité des images obtenues et assurer le confort de la patiente.

Préparation de la patiente et positionnement gynécologique optimal

La préparation de la patiente débute par une information claire sur le déroulement de l’examen. Contrairement à l’échographie abdominale, l’échographie transvaginale ne nécessite pas de réplétion vésicale, la vessie devant même être vidée avant l’examen pour optimiser la visualisation des structures pelviennes. Cette particularité constitue un avantage notable en termes de confort pour la patiente.

Le positionnement optimal correspond à la position gynécologique classique : patiente en décubitus dorsal, hanches et genoux fléchis, pieds reposant sur des étriers ou des supports appropriés. L’utilisation d’un coussin sous les lombaires peut améliorer le confort et l’exposition du pelvis. La hauteur de la table d’examen doit être ajustée pour permettre à l’opérateur de maintenir une posture ergonomique pendant toute la durée de l’exploration.

L’intimité et la pudeur de la patiente doivent être préservées tout au long de l’examen grâce à l’utilisation de champs stériles appropriés. Un dialogue constant avec la patiente permet de s’assurer de son confort et d’adapter la pression exercée par la sonde selon sa tolérance individuelle.

Insertion de la sonde endovaginale et réglages échographiques

La sonde endovaginale est systématiquement recouverte d’un préservatif ou d’une housse de protection stérile, enduite de gel échographique pour faciliter l’insertion et optimiser la transmission des ultrasons. L’insertion doit être progressive et douce, en respectant l’anatomie vaginale naturelle et en évitant tout geste brusque susceptible de générer une gêne.

Les réglages échographiques doivent être optimisés dès le début de l’examen. La fréquence d’émission est généralement fixée entre 6 et 8 MHz pour obtenir le meilleur compromis entre résolution et pénétration. Le gain global et le gain en profondeur sont ajustés pour obtenir une échogénicité tissulaire homogène, sans zones de sur- ou de sous-échogénicité artificielles.

La zone focale est positionnée au niveau des structures d’intérêt, généralement dans le pelvis moyen, pour optimiser la résolution latérale. Les paramètres de time-gain compensation sont ajustés pour compenser l’atténuation naturelle des ultrasons avec la profondeur et obtenir une image équilibrée sur toute la hauteur de l’écran.

Séquences d’exploration systématique : utérus, annexes et douglas

L’exploration échographique suit un protocole systématique et reproductible. L’examen débute par l’identification du col utérin, structure de référence permettant d’orienter l’exploration. L’utérus est ensuite exploré dans ses plans longitudinal et transversal, permettant d’évaluer sa morphologie, ses dimensions et l’aspect de l’endomètre.

L’exploration des annexes nécessite une technique particulière : la sonde est orientée latéralement de chaque côté, en s’aidant parfois d’une pression abdominale externe pour rapprocher les ovaires de la sonde. Cette manœuvre, appelée technique du piston , améliore significativement la visualisation ovarienne, particulièrement chez les patientes présentant une morphologie défavorable.

L’examen du douglas et des espaces paraovariennes complète l’exploration systématique. La recherche d’épanchement liquidien, de masses annexielles accessoires ou de signes d’endométriose pelvienne fait partie intégrante de ce protocole. L’utilisation du Doppler couleur permet d’évaluer la vascularisation des différentes structures identifiées.

Mesures biométriques standardisées selon les recommandations ISUOG

Les mesures biométriques doivent respecter les standards internationaux définis par l’International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Pour l’utérus, les dimensions antéropostérieure, transversale et longitudinale sont mesurées dans des plans standardisés, permettant le calcul du volume utérin selon la formule ellipsoïde.

L’épaisseur endométriale est mesurée au niveau de sa partie la plus épaisse, dans le plan longitudinal utérin, en incluant les deux berges antérieure et postérieure. Cette mesure, exprimée en millimètres, constitue un paramètre diagnostique fondamental dans l’évaluation des pathologies endométriales.

Les ovaires font l’objet de mesures tridimensionnelles similaires, avec calcul du volume ovarien et décompte folliculaire. Le nombre de follicules antraux, défini comme les follicules de 2 à 9 mm de diamètre, constitue un marqueur important de la réserve ovarienne, particulièrement utile dans le cadre de l’évaluation de la fertilité.

Interprétation des images échographiques et diagnostic différentiel

L’interprétation des images échographiques transvaginales requiert une expertise approfondie et une connaissance précise de l’anatomie pelvienne normale et pathologique. Cette phase d’analyse constitue l’étape déterminante du processus diagnostique, transformant les données brutes de l’imagerie en informations cliniquement exploitables.

Analyse morphologique de l’utérus : myomètres et cavité utérine

L’analyse morphologique utérine débute par l’évaluation de la forme, de la taille et de la position de l’organe. Un utérus normal présente une forme piriforme caractéristique, avec des contours réguliers et une échogénicité myométriale homogène. Les malformations utérines congénitales, telles que l’utérus bicorne ou cloisonné, sont particulièrement bien visualisées en échographie transvaginale.

Le myomètre normal présente une échogénicité intermédiaire, légèrement plus échogène que le muscle. La présence de fibromes se traduit par des formations nodulaires aux contours nets, d’échogénicité variable selon leur composition. Les fibromes sous-muqueux, qui déforment la cavité utérine, sont particulièrement bien identifiés grâce à la haute résolution de l’échographie endovaginale.

L’adénomyose présente des caractéristiques échographiques spécifiques : épaississement myométrial asymétrique, présence de lacs vasculaires et de formations kystiques punctiformes correspondant aux îlots glandulaires ectopiques. Cette pathologie, longtemps difficile à diagnostiquer, bénéficie grandement de l’apport de l’échographie transvaginale moderne.

Caractérisation des masses annexielles : score ADNEX et critères IOTA

La caractérisation des masses annexielles constitue l’un des défis diagnostiques majeurs de l’échographie gynécologique. Les critères

IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) ont révolutionné l’approche diagnostique des masses ovariennes. Ces critères, validés par de nombreuses études multicentriques, permettent une classification standardisée des lésions en bénignes, malignes ou indéterminées.

Le score ADNEX (Assessment of Different NEoplasias in the adneXa) intègre des variables cliniques et échographiques pour calculer le risque de malignité. Les paramètres échographiques incluent le diamètre maximal de la masse, la présence de composantes solides, l’aspect multiloculaire, l’irrégularité des contours et l’intensité du flux Doppler. Cette approche algorithmique améliore significativement la reproductibilité diagnostique entre opérateurs.

Les masses bénignes présentent généralement des contours réguliers, une paroi fine et lisse, un contenu homogène et l’absence de vascularisation intratumorale. À l’inverse, les critères de malignité incluent des végétations intrakystiques irrégulières, des cloisons épaisses supérieures à 3 mm, un contenu hétérogène et une vascularisation anarchique avec flux à haute vélocité.

Évaluation du flux sanguin par doppler couleur et doppler pulsé

L’analyse Doppler constitue un complément indispensable à l’échographie morphologique. Le Doppler couleur permet une cartographie de la vascularisation, tandis que le Doppler pulsé fournit une analyse quantitative des paramètres hémodynamiques. Les indices de résistance (IR) et de pulsatilité (IP) constituent les paramètres de référence pour l’évaluation de la perfusion tissulaire.

Dans les tumeurs malignes, la néoangiogenèse tumorale se traduit par des vaisseaux aux parois irrégulières et à faible résistance. Un indice de résistance inférieur à 0,4 et un indice de pulsatilité inférieur à 1,0 sont considérés comme des critères de suspicion. Cependant, ces seuils doivent être interprétés avec prudence, certaines lésions bénignes pouvant présenter des indices similaires, particulièrement en période d’ovulation.

L’utilisation des produits de contraste échographiques permet d’améliorer encore la sensibilité de détection des néovaisseaux tumoraux. Ces agents de contraste, composés de microbulles stabilisées, rehaussent le signal Doppler et permettent une analyse plus fine de la microvascularisation tissulaire.

Signes échographiques pathognomoniques des principales pathologies gynécologiques

Chaque pathologie gynécologique présente des caractéristiques échographiques spécifiques permettant un diagnostic différentiel précis. Les endométriomes ovariens, par exemple, présentent un aspect échographique caractéristique : formation kystique aux contours réguliers, contenu homogène finement échogène évoquant un « verre dépoli », et absence de vascularisation interne au Doppler.

Les tératomes matures ou kystes dermoïdes se distinguent par leur contenu hétérogène associant des zones hyperéchogènes correspondant aux structures graisseuses et des formations calcifiées générant des cônes d’ombre acoustique postérieurs. Le signe du « plug echogenic » ou bouchon échogène constitue un élément pathognomonique de cette pathologie.

L’hyperplasie endométriale se manifeste par un épaississement endométrial supérieur aux valeurs normales selon la phase du cycle menstruel, associé parfois à des images kystiques intracavitaires. L’aspect en « roue dentée » de l’interface endomyométriale constitue un signe évocateur de cette pathologie. Le cancer de l’endomètre présente quant à lui un épaississement irrégulier, hétérogène, avec parfois une distension liquidienne de la cavité utérine.

Avantages diagnostiques comparés à l’échographie abdominale et limitations techniques

L’échographie transvaginale présente des avantages considérables par rapport à l’approche abdominale. La proximité directe de la sonde avec les organes pelviens permet d’utiliser des fréquences ultrasonores plus élevées, améliorant considérablement la résolution spatiale. Cette supériorité technique se traduit par une capacité de détection des lésions de petite taille, parfois inférieures à 5 mm.

L’indépendance vis-à-vis de la réplétion vésicale constitue un avantage pratique notable. Contrairement à l’échographie abdominale qui nécessite une vessie pleine pour créer une fenêtre acoustique, l’approche transvaginale peut être réalisée à tout moment, améliorant ainsi le confort de la patiente et la flexibilité organisationnelle.

La qualité d’image obtenue en échographie endovaginale est généralement moins dépendante de la morphologie de la patiente. L’obésité, l’existence de cicatrices abdominales ou la présence de gaz intestinaux, facteurs limitants en échographie abdominale, n’affectent pas significativement la qualité de l’exploration transvaginale.

La résolution spatiale de l’échographie transvaginale est supérieure de 50 à 75% à celle de l’échographie abdominale, permettant une analyse morphologique fine des structures pelviennes profondes.

Cependant, l’échographie transvaginale présente certaines limitations techniques qu’il convient de connaître. Le champ d’exploration est plus restreint que celui de l’échographie abdominale, limitant parfois la visualisation de masses volumineuses ou de structures pelviennes latérales. Les ovaires situés en position haute ou latérale peuvent être difficiles à visualiser, nécessitant parfois le recours à des manœuvres complémentaires.

La pénétration limitée des hautes fréquences peut poser des difficultés chez certaines patientes présentant une anatomie particulière ou des antécédents chirurgicaux complexes. Dans ces situations, l’association des deux approches, abdominale et transvaginale, optimise les performances diagnostiques et compense les limitations individuelles de chaque technique.

Contre-indications relatives et absolues de l’examen transvaginal

Les contre-indications absolues à l’échographie transvaginale sont relativement rares mais doivent être scrupuleusement respectées. L’intégrité de l’hymen chez la femme vierge constitue la principale contre-indication absolue, nécessitant le recours exclusif à l’échographie abdominale ou éventuellement transrectale après consentement éclairé de la patiente.

Certaines situations infectieuses aiguës constituent également des contre-indications temporaires. En présence d’une infection génitale basse évolutive, d’un abcès pelvien ou d’une salpingite aiguë, l’introduction de la sonde transvaginale pourrait théoriquement favoriser la dissémination infectieuse. Dans ces contextes, l’échographie abdominale est privilégiée en première intention.

Les contre-indications relatives nécessitent une évaluation individualisée du rapport bénéfice-risque. Les antécédents de violences sexuelles ou les troubles anxieux sévères peuvent rendre l’examen transvaginal traumatisant pour la patiente. Une préparation psychologique adaptée, l’utilisation éventuelle de sédation légère ou le recours à des techniques d’imagerie alternatives doivent être envisagés.

Pendant la grossesse, l’échographie transvaginale présente-t-elle des risques particuliers ? Les données scientifiques actuelles ne rapportent aucun effet délétère des ultrasons transvaginaux sur le développement embryonnaire ou fœtal. Cependant, au-delà du premier trimestre, l’échographie abdominale devient généralement suffisante et moins inconfortable pour la patiente.

L’existence d’une sténose cervicale sévère ou de malformations vaginales congénitales peut rendre l’introduction de la sonde difficile voire impossible. Ces situations anatomiques particulières nécessitent une adaptation de la technique d’examen ou le recours à des approches alternatives comme l’IRM pelvienne.

Il convient également de considérer les aspects médico-légaux de l’examen transvaginal. Le consentement éclairé de la patiente doit être systématiquement obtenu, après explication détaillée du déroulement de l’examen et de ses enjeux diagnostiques. La présence d’un accompagnant ou d’un personnel paramédical féminin peut être proposée pour rassurer certaines patientes anxieuses.