Les infections vaginales représentent l’un des motifs de consultation gynécologique les plus fréquents, touchant près de 75% des femmes au moins une fois dans leur vie. Ces affections, bien que généralement bénignes, peuvent considérablement impacter la qualité de vie quotidienne et l’intimité. La reconnaissance précoce des symptômes caractéristiques permet une prise en charge rapide et appropriée, évitant ainsi les complications potentielles et les récidives. L’écosystème vaginal, complexe et fragile, peut être perturbé par de multiples facteurs, donnant lieu à différents types d’infections aux manifestations cliniques distinctes.

Symptômes cliniques des infections à candida albicans

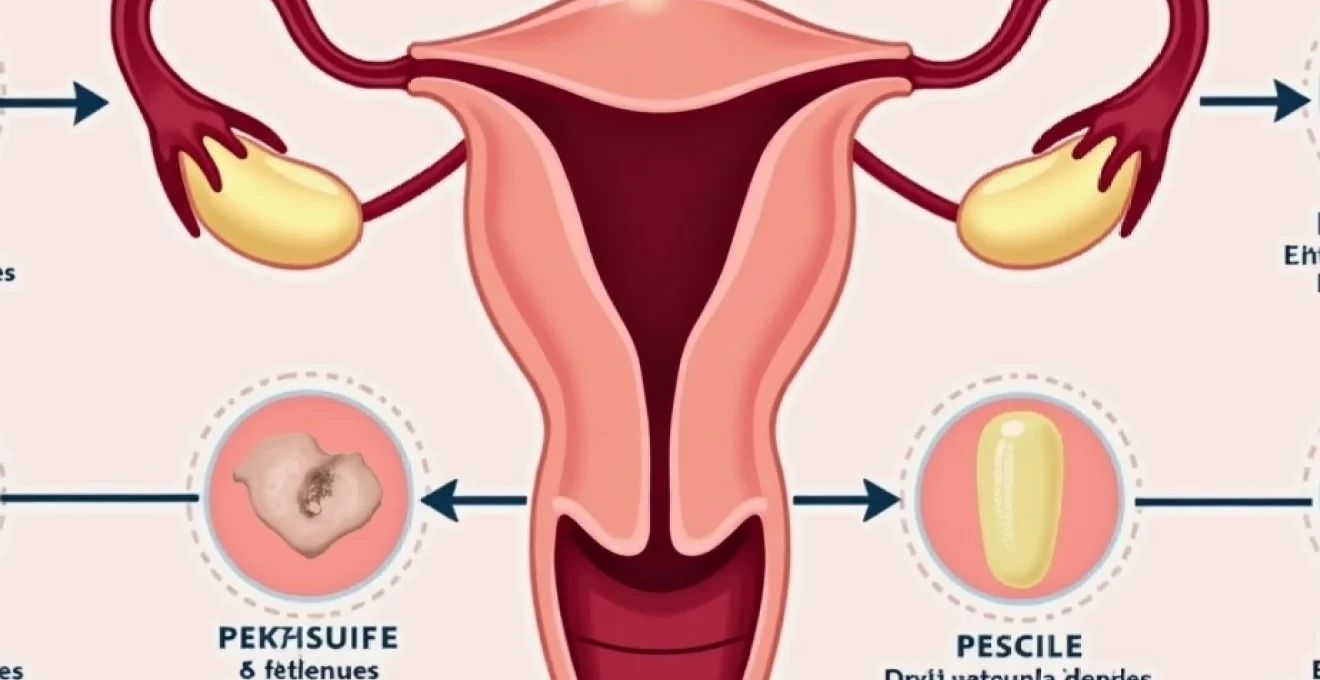

Les mycoses vaginales, causées principalement par Candida albicans , représentent environ 50% de toutes les infections vaginales. Cette levure, naturellement présente dans la flore vaginale, peut proliférer de manière pathologique lorsque l’équilibre microbien est perturbé. Les manifestations cliniques de cette infection fongique sont généralement très caractéristiques et permettent souvent un diagnostic différentiel relativement aisé.

Prurit vulvaire intense et sensation de brûlure périnéale

Le symptôme le plus pathognomique de la candidose vulvo-vaginale demeure le prurit vulvaire intense . Cette démangeaison, souvent décrite comme insupportable par les patientes, s’accompagne d’une sensation de brûlure qui peut s’étendre à l’ensemble de la région périnéale. L’intensité de ces symptômes varie selon la charge fongique et la réaction inflammatoire locale. Les démangeaisons sont généralement continues, s’exacerbant la nuit et pouvant perturber significativement le sommeil. Cette symptomatologie peut créer un cercle vicieux, le grattage aggravant l’inflammation et favorisant les surinfections bactériennes secondaires.

Leucorrhées blanches épaisses de type fromage blanc

Les sécrétions vaginales caractéristiques de la candidose présentent un aspect très spécifique : épaisses, blanches, grumeleuses , souvent comparées à du fromage blanc ou du lait caillé. Contrairement aux autres types d’infections vaginales, ces leucorrhées ne dégagent généralement pas d’odeur désagréable, ce qui constitue un élément diagnostique important. La quantité de ces sécrétions peut varier considérablement d’une patiente à l’autre, certaines présentant des pertes très abondantes tandis que d’autres ne remarquent qu’un léger changement dans leurs sécrétions habituelles.

Dyspareunie et douleurs lors de la miction

La candidose vulvo-vaginale engendre fréquemment des dyspareunies , c’est-à-dire des douleurs lors des rapports sexuels. Ces douleurs, dues à l’inflammation de la muqueuse vaginale et vulvaire, peuvent être superficielles ou profondes selon l’étendue de l’infection. Parallèlement, de nombreuses patientes rapportent des sensations de brûlure lors de la miction, particulièrement en fin de jet urinaire. Cette dysurisme s’explique par l’irritation des muqueuses péri-urétrales par les sécrétions acides produites par les levures en prolifération.

Érythème et œdème des petites lèvres

L’examen clinique révèle typiquement un érythème prononcé de la vulve, particulièrement visible au niveau des petites lèvres qui apparaissent rouge vif et tuméfiées. Cet œdème peut s’étendre aux grandes lèvres et à la région péri-anale dans les cas les plus sévères. L’inflammation peut être si importante que les structures anatomiques normales deviennent difficiles à identifier. Cette réaction inflammatoire intense résulte de la libération de médiateurs pro-inflammatoires en réponse à la prolifération fongique et aux toxines produites par Candida albicans .

Fissures et excoriations de la muqueuse vulvaire

Dans les formes les plus sévères ou chroniques, des fissures douloureuses peuvent apparaître au niveau de la muqueuse vulvaire, particulièrement dans les plis cutanés et au niveau de la fourchette vulvaire. Ces lésions, extrêmement douloureuses, peuvent saigner au contact et constituent une porte d’entrée pour les infections bactériennes secondaires. Les excoriations dues au grattage compulsif aggravent ces lésions et retardent la guérison. Ces complications témoignent généralement d’une infection chronique ou récidivante nécessitant une prise en charge spécialisée.

La reconnaissance précoce des symptômes mycosiques permet d’éviter l’évolution vers des formes chroniques difficiles à traiter et sources de complications psychologiques importantes.

Manifestations des vaginoses bactériennes à gardnerella vaginalis

La vaginose bactérienne, principalement causée par Gardnerella vaginalis , constitue la deuxième cause d’infection vaginale après les mycoses. Cette pathologie résulte d’un déséquilibre de l’écosystème vaginal caractérisé par une diminution des lactobacilles protecteurs et une prolifération de bactéries anaérobies. Contrairement aux mycoses, la vaginose bactérienne présente des symptômes moins inflammatoires mais tout aussi gênants pour les patientes.

Pertes vaginales grisâtres homogènes malodorantes

Les leucorrhées caractéristiques de la vaginose bactérienne se distinguent nettement de celles observées dans les candidoses. Elles présentent un aspect grisâtre homogène , parfois légèrement jaunâtre, avec une consistance fluide et non grumeleuse. Ces sécrétions adhèrent aux parois vaginales et peuvent être abondantes, nécessitant parfois le port de protections hygiéniques. L’odeur désagréable constitue le symptôme le plus gênant pour les patientes, pouvant avoir un impact psychologique significatif et altérer leur vie intime et sociale.

Odeur de poisson caractéristique au test à la potasse

L’odeur pathognomique de la vaginose bactérienne, souvent décrite comme une odeur de poisson pourri , s’intensifie après les rapports sexuels ou lors de l’exposition à un milieu alcalin. Le test à la potasse (KOH à 10%) permet de confirmer ce diagnostic en libérant des amines volatiles responsables de cette odeur caractéristique. Cette réaction chimique, connue sous le nom de « whiff test », constitue un outil diagnostique simple et fiable utilisé en pratique clinique courante. L’intensité de cette odeur peut varier selon la charge bactérienne et l’activité métabolique des micro-organismes impliqués.

Ph vaginal alcalin supérieur à 4,5

Le déséquilibre microbien caractéristique de la vaginose bactérienne se traduit par une alcalinisation du milieu vaginal . Le pH, normalement acide (entre 3,8 et 4,2) grâce à l’activité des lactobacilles, devient alcalin, dépassant généralement 4,5 et pouvant atteindre 6,0 dans certains cas. Cette modification du pH peut être facilement mesurée à l’aide de bandelettes réactives et constitue un critère diagnostique important. L’alcalinisation favorise la prolifération des bactéries pathogènes et inhibe la croissance des lactobacilles protecteurs, perpétuant ainsi le déséquilibre microbien.

Présence de clue cells à l’examen microscopique

L’examen microscopique des sécrétions vaginales révèle la présence de « clue cells » , cellules épithéliales vaginales recouvertes de bactéries qui leur donnent un aspect granuleux caractéristique. Ces cellules-clés constituent un marqueur diagnostique spécifique de la vaginose bactérienne et sont généralement absentes dans les autres types d’infections vaginales. L’identification de ces cellules nécessite un examen à l’état frais dans les minutes suivant le prélèvement, car leur morphologie peut se dégrader rapidement. La présence de plus de 20% de clue cells parmi les cellules épithéliales observées confirme le diagnostic de vaginose bactérienne.

Signes pathognomiques des infections à trichomonas vaginalis

La trichomonase, infection parasitaire causée par Trichomonas vaginalis , représente une infection sexuellement transmissible moins fréquente mais aux manifestations cliniques très caractéristiques. Ce protozoaire flagellé colonise le tractus urogénital et peut persister de manière asymptomatique chez certains patients, favorisant la transmission. Les symptômes de cette infection sont souvent plus prononcés que ceux des autres vaginites et nécessitent un traitement spécifique.

Écoulement vaginal spumeux jaune-verdâtre

L’aspect des leucorrhées constitue le signe le plus pathognomique de la trichomonase. Ces sécrétions présentent une couleur jaune-verdâtre caractéristique avec un aspect spumeux, mousseux, résultant de l’activité métabolique du parasite. L’abondance de ces pertes varie selon l’intensité de l’infection mais peut être considérable, nécessitant des changements fréquents de protections hygiéniques. L’odeur désagréable, différente de celle observée dans la vaginose bactérienne, s’accompagne souvent d’une sensation de brûlure vulvaire intense.

Col utérin en framboise lors de la colposcopie

L’examen colposcopique révèle un aspect caractéristique du col utérin, décrit comme « col en framboise » en raison des pétéchies et des zones hémorragiques punctiformes qui parsèment sa surface. Cette inflammation cervicale intense résulte de l’action cytopathique directe du parasite sur les cellules épithéliales. Ces lésions, bien que spectaculaires, sont réversibles sous traitement approprié. L’identification de cet aspect colposcopique constitue un élément diagnostique important, particulièrement dans les formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques de trichomonase.

Mobilité flagellaire des protozoaires au microscope

Le diagnostic de certitude repose sur l’ identification directe du parasite lors de l’examen microscopique à l’état frais des sécrétions vaginales. Trichomonas vaginalis se caractérise par sa forme piriforme et ses mouvements flagellaires caractéristiques, facilement reconnaissables par un œil exercé. Cette observation doit être réalisée rapidement après le prélèvement, car le parasite perd sa mobilité et devient difficile à identifier dans les préparations anciennes. La sensibilité de cette méthode diagnostique peut être limitée dans les infections à faible charge parasitaire.

Urétrite concomitante et pollakiurie

La trichomonase s’accompagne fréquemment d’une atteinte urétrale se manifestant par une pollakiurie, des brûlures mictionnelles et parfois un écoulement urétral purulent. Cette extension de l’infection explique la persistance des symptômes urinaires même après traitement local et souligne l’importance d’un traitement systémique. L’urétrite trichomonasique peut être asymptomatique chez l’homme, favorisant la transmission et les réinfections. La recherche systématique du parasite dans les urines du premier jet peut compléter le diagnostic, particulièrement chez les patientes présentant une symptomatologie urinaire prédominante.

La trichomonase nécessite un traitement systémique obligatoire des partenaires sexuels pour éviter les réinfections et interrompre la chaîne de transmission de cette infection sexuellement transmissible.

Indicateurs diagnostiques des infections mycosiques récidivantes

Les candidoses vulvo-vaginales récidivantes, définies par la survenue de quatre épisodes ou plus par an, concernent environ 5% des femmes en âge de procréer. Ces formes chroniques présentent des particularités cliniques et étiologiques qui nécessitent une approche diagnostique et thérapeutique spécialisée. La récurrence peut résulter de facteurs prédisposants persistants, de résistances antifongiques ou de la présence d’espèces de Candida non-albicans aux profils de sensibilité différents.

Les patientes souffrant de candidoses récidivantes développent souvent une hypersensibilité aux antigènes fongiques qui peut modifier la présentation clinique habituelle. Les symptômes peuvent devenir chroniques avec des phases d’exacerbation et de rémission relative, rendant le diagnostic plus difficile. L’inflammation chronique peut conduire à des modifications anatomiques de la vulve avec apparition de zones de lichenification, particulièrement dans les plis cutanés. Ces modifications peuvent persister même en l’absence d’infection active et nécessiter des traitements anti-inflammatoires spécifiques.

L’identification des facteurs favorisants constitue un élément crucial dans la prise en charge des candidoses récidivantes. Le diabète mal équilibré, l’immunosuppression, les traitements antibiotiques répétés, certaines contraceptions hormonales et les habitudes vestimentaires inadaptées peuvent perpétuer les récidives. L’étude de la flore vaginale par culture quantitative permet d’identifier les espèces responsables et de tester leur sensibilité aux antifongiques usuels. Candida glabrata et Candida krusei , naturellement résistantes au fluconazole, nécessitent des traitements spécifiques par azolés de deuxième génération ou échinocandines.

Complications systémiques et ascension microbienne pelvienne

Bien que la plupart des infections vaginales demeurent localisées, certaines complications systémiques ou ascendantes peuvent survenir, particulièrement en cas de retard diagnostique ou de traitement inadéquat. Ces complications, heureusement rares, peuvent avoir des conséquences graves sur la santé reproductive et générale des patientes. La reconnaissance précoce des signes d’alarme permet une prise en charge urgente et appropriée.

L’ascension microbienne vers les organes génitaux internes peut condu

ire à des infections pelviennes inflammatoires (PID) potentiellement graves. Cette complication concerne principalement les infections bactériennes, notamment celles causées par Chlamydia trachomatis ou Neisseria gonorrhoeae. L’ascension bactérienne vers l’endomètre, les trompes de Fallope et les ovaires peut provoquer une endométrite, une salpingite ou une ovarite, avec des conséquences dramatiques sur la fertilité future. Les signes d’alarme incluent des douleurs pelviennes intenses, de la fièvre, des leucorrhées purulentes et des métrorragies.

La septicémie représente une complication exceptionnelle mais potentiellement mortelle, particulièrement chez les patientes immunodéprimées. Candida albicans peut occasionnellement franchir la barrière muqueuse et disséminer par voie hématogène, colonisant des organes vitaux. Cette candidémie se manifeste par un syndrome septicémique avec fièvre, frissons, hypotension et défaillances multiviscérales. Le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge antifongique systémique et de la correction des facteurs prédisposants.

Chez la femme enceinte, les infections vaginales non traitées peuvent avoir des répercussions obstétricales majeures. La vaginose bactérienne multiplie par deux le risque d’accouchement prématuré et de rupture prématurée des membranes. La transmission verticale de certains agents infectieux, notamment Streptococcus agalactiae (streptocoque B), peut provoquer des infections néonatales graves incluant méningites et septicémies. Le dépistage systématique et le traitement préventif en fin de grossesse constituent donc des enjeux de santé publique majeurs.

Les complications systémiques des infections vaginales, bien que rares, soulignent l’importance d’un diagnostic précoce et d’un traitement approprié, particulièrement chez les populations à risque.

Critères différentiels entre infections primaires et surinfections iatrogènes

La distinction entre infections vaginales primaires et surinfections iatrogènes constitue un défi diagnostique majeur en pratique gynécologique. Les surinfections iatrogènes résultent généralement de traitements antibiotiques systémiques qui perturbent l’équilibre de l’écosystème vaginal en éliminant les lactobacilles protecteurs. Cette dysbiose favorise la prolifération opportuniste de champignons résistants ou de bactéries pathogènes, créant un tableau clinique souvent atypique et plus complexe à traiter.

Les infections primaires surviennent sur un terrain vaginal préalablement sain et présentent généralement une symptomatologie classique bien définie. L’anamnèse révèle souvent des facteurs déclenchants identifiables : stress, modifications hormonales, changements d’habitudes vestimentaires ou d’hygiène intime. La réponse au traitement de première intention est habituellement satisfaisante et la guérison complète sans récidive à court terme. L’examen microscopique montre une flore perturbée mais sans signes de résistance ou de sélection d’espèces particulières.

Les surinfections iatrogènes se caractérisent par leur survenue dans un contexte de traitement antimicrobien récent, généralement dans les 4 à 6 semaines suivant l’arrêt de l’antibiothérapie. La symptomatologie peut être atypique avec des signes inflammatoires disproportionnés ou des associations d’agents pathogènes inhabituelles. La résistance aux traitements conventionnels constitue un indicateur important, nécessitant souvent des antifongigrammes ou des tests de sensibilité spécifiques. Candida glabrata et Candida krusei, naturellement résistantes au fluconazole, sont fréquemment impliquées dans ces surinfections.

L’identification des surinfections polymicrobiennes représente un enjeu diagnostique particulier. Ces infections associent souvent plusieurs agents pathogènes (levures, bactéries anaérobies, streptocoques) créant une symptomatologie complexe et évolutive. Les prélèvements doivent être multiples et les techniques de culture prolongées pour identifier l’ensemble des micro-organismes impliqués. Le traitement nécessite souvent une approche séquentielle ou combinée, débutant par la restauration de la flore lactobacillaire avant l’éradication sélective des agents pathogènes.

La prévention des surinfections iatrogènes repose sur l’prescription raisonnée d’antibiotiques et l’association systématique de probiotiques spécifiques lors des antibiothérapies prolongées. Les souches de Lactobacillus crispatus et Lactobacillus rhamnosus ont démontré leur efficacité dans la prévention des candidoses post-antibiotiques. Cette approche préventive, encore trop peu utilisée en pratique courante, pourrait significativement réduire l’incidence des surinfections vaginales iatrogènes et leurs conséquences sur la qualité de vie des patientes.